開催報告|1/24夜オンライン開催「未来につなぐバトン:アジアの若者たちの挑戦を、一歩前に」

1月24日、アフリカやアジアでアクティブに活動する現役高校生・髙田結愛さんをお招きし、「未来につなぐバトン:アジアの若者たちの挑戦を、一歩前に」をオンラインで開催しました。

今回のイベントでは、社会貢献や国際協力に関わる若者世代のリアルな声をお届けするとともに、ACC21職員と日韓みらいスタディツアー参加者とのパネルディスカッションでアジアの若い世代が挑戦する意義を深掘りしました。

| この記事は、2025年1月24日にオンラインで開催された「未来につなぐバトン:アジアの若者たちの挑戦を、一歩前に」のエッセンスをまとめたレポートです。 |

高校生アクティビストが考える「若者が社会貢献、国際協力に携わる意味」

髙田結愛さんは、小学校4年生でフィリピンに1か月留学した時、物乞いをしている自分よりも小さい子どもを目にしたことがきっかけで、貧困について興味を持ち始めました。その後、ボランティア部がある学校に進学し、高校1年生の時には部内のリーダーとなってケニアのストリートチルドレンに関する啓発活動を始めました。そして、廃棄されるはずだったキテンゲ(アフリカ布)を使用して手作りした巾着やスマホストラップなどの製品にストリートチルドレンに関する豆知識を載せ、販売することにより、啓発とファンドレイジングを同時に行いました。

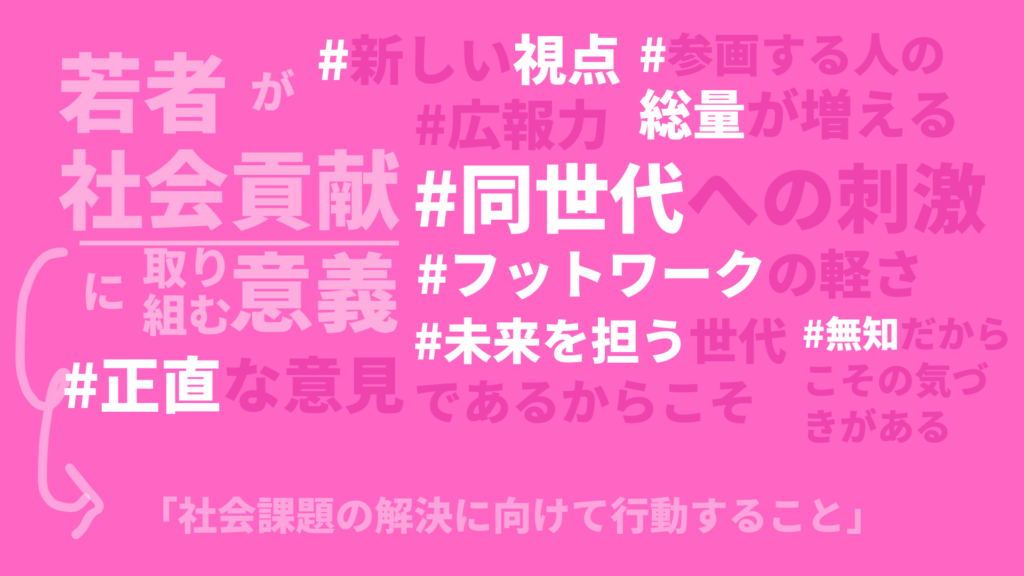

このように、幼いころから国際協力に興味を持ち活動をしてきた髙田さんが考える“若者が社会貢献に取り組む意義”とは、「若者としての新しい視点を提供できること。社会貢献活動に参画する人数の総量が増えること。周りの同世代を刺激することができること。未来を担う世代だからこそ、これから責任を持って活動をしていくという自覚が芽生えること」だといいます。

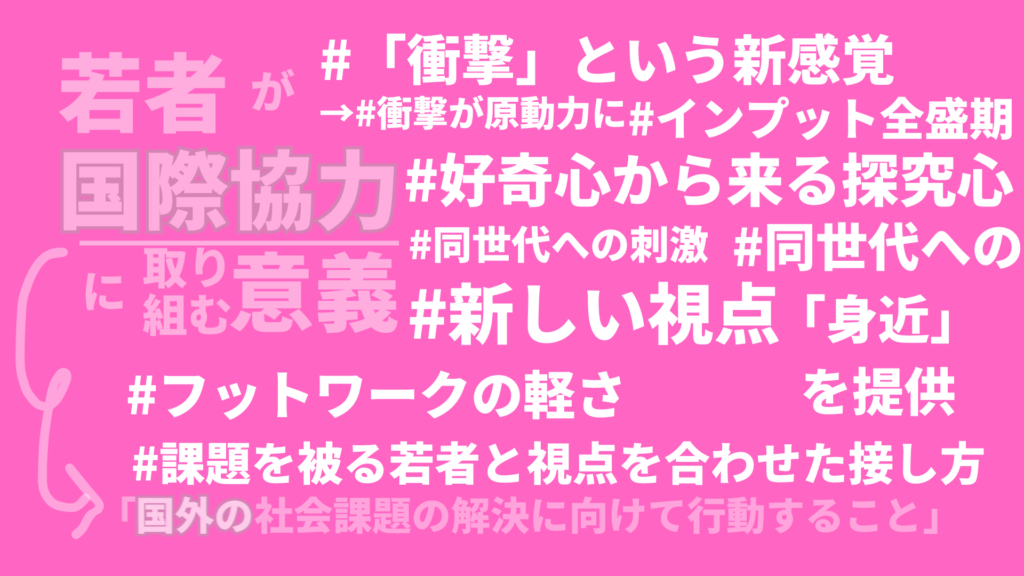

また、国際協力という部分に絞って考えてみると、「若くてまだ知識が浅いからこそ感じる『衝撃』が原動力になりうる。インプットをする時期であるからこそ様々な気づきがあり。好奇心からくる探求心がある。フットワークが軽い。課題をもつ同世代の若者と視点を合わせた接し方ができる」といった価値があります。

続いて、これらの裏付けとして、髙田さん自身の経験やこれまでの取り組みの中で考えたことから、次の点を話してくださいました。

- 行動の速さと質:早い段階で社会課題に出会うほど、社会貢献活動に取り組むアクションを起こすのが早く、アクションの質も高い傾向がある

- 衝撃という原動力:知識が浅い状態だからこそ、問題を知った時に衝撃が大きくそれが原動力になる

- 若者の必要性:社会の課題に取り組むNPO団体こそ、様々な世代やバックグラウンドを持つ人が参加する必要がある。その意味で、若者の参加は不可欠である。

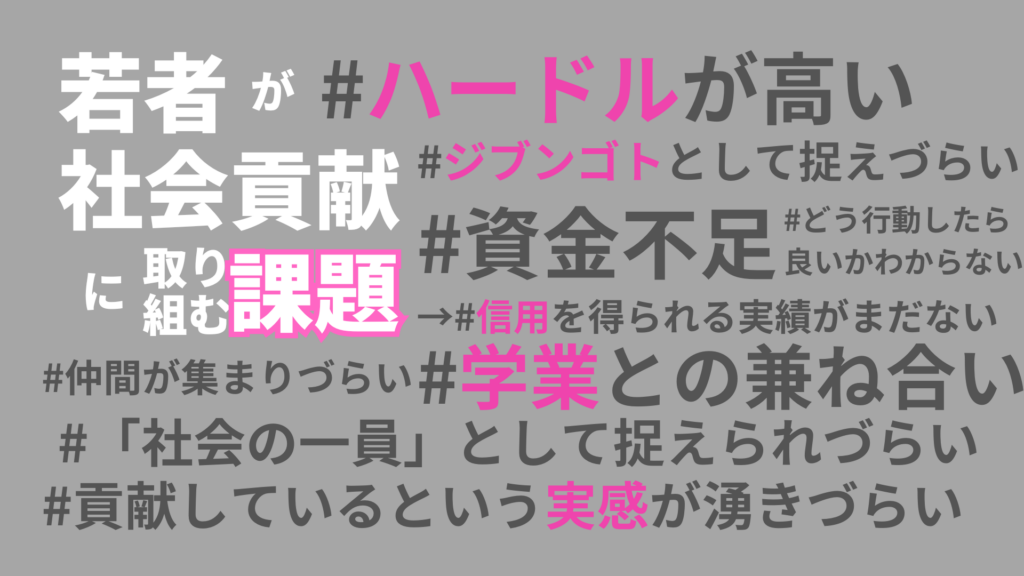

最後に、若者が社会貢献に取り組むハードルとして、「そもそも関心がない」「どのように情報を収集したらよいかわからない」、国際課題に焦点を当てると「自分事としてとらえづらい」「活動資金がない」「学業と両立しづらい」「自分のアクションが本当に誰かの役に立っているかわかりづらい」などの課題を挙げました。

このように無数にある課題ですが、髙田さん自身にある答えの一つは、「好きから入る」ことで、それを社会貢献活動におけるモットーとしているといいます。

「私はアフリカの文化や景色の綺麗さに『好き』という感情があります。それが、『その美しさの裏にはどういった課題があるのか』に目を向けるきっかけになっています」

このように、髙田さん自身の多様な経験を踏まえて、若者が社会貢献、国際協力に携わる意味や課題について示唆に富むお話を伺うことができました。

パネルディスカッション:ACC21の活動からひも解く『若者のチャレンジ』の意義とは?

高田さんの発表の後、ACC21スタッフと日韓みらいスタディツアーの参加者が加わり、『若者のチャレンジ』をテーマにパネルディスカッションを行いました。

高田:今回のテーマは『若者のチャレンジ』ですが、フィリピンの路上の若者たちは、どのような将来を目指しているのでしょうか?

辻本:ACC21では、路上で暮らしてきた若者の自立支援に取り組んでいるのですが、その事業に参加する若者たちの多くが「自分の家を持ちたい」ですとか「将来は家をもって家族を呼び寄せて生活をしたい」と話しています。

そのために、就職や起業(路上でのビジネス、オンライン販売など)をして、お金を貯めたいという子たちが多いですね。

高田:岩井さんは日韓みらいスタディツアーに参加して、実際に韓国を訪れて交流や対話をされたと伺いました。ツアーに参加したきっかけを教えてください。

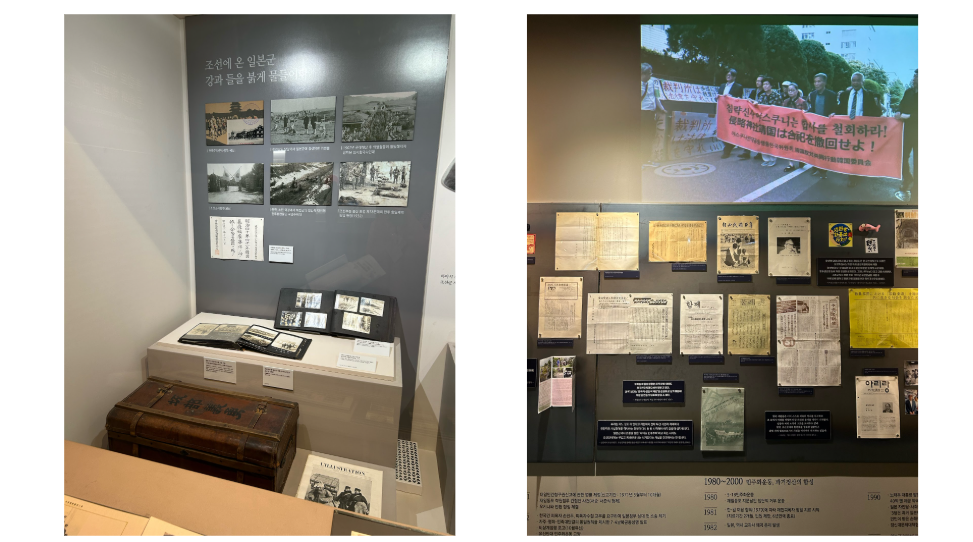

岩井:日韓みらいスタディツアーは、韓国の植民地歴史博物館やDMZ(朝鮮半島を南北に分断する境界線がある「非武装地帯(Demilitarized Zone)」)への訪問や、韓国の大学生の方々などとの交流・対話を通じて、歴史や現代社会を知るという韓国集合のツアーです。私はいま大学4年生なのですが、卒業論文の中で、韓流ブームの一方で日韓の間に残る歴史認識問題や日本国内の嫌韓にどうアプローチすることができるのかを考えています。今回は、元々高校でお世話になっていた先生から、ACC21のスタディツアーを紹介されて、普通の旅行ではできない経験ができると感じ、参加することを決めました。ほかには、韓国人と仲良くなったことをきっかけに「もっと韓国を知りたい」と思って参加されている方などがいました。

髙田:岩井さんが、ツアーで印象的だったことは何ですか?

岩井:私が一番印象的だったのは、DMZ(非武装地帯)への訪問です。そこでは、韓国側から北朝鮮を眺めることができるんですね。それまで日本で暮らしてきて北朝鮮に核や脅威など怖いイメージがありましたが、実際にその場に立ってみてみると、「あまり大差はないのに、目の前で断ち切られてる。同じ人間が住んでいるのに、私たちとは違うという区別を勝手に持っていた」と強く感じました。その場を訪れた経験を通じて、同じ人間なんだという感覚を持てるようになりました。

高田:日本にいながらでは、日本側からの視点しか知ることができないことが多いと思うんですけど、自分の目で見たり、当事者の方に話を聞いたりすることで、すごく価値観が変わるんだなと思いました。

関連することで辻本さんに質問です。フィリピンの若者の方と交流する上での意外な気づきなどがあれば、教えていただけますか。

辻本:一言でいうのは難しいんですが、フィリピンの路上の若者たちと接すると、「日本で暮らす私たちと変わらないな」と思うことがたくさんあります。若者たちには若くして子どもを育てている子たちもいますが、小さい子どもの姿は特に共通点が多いと感じます。私たちが提供する研修で学んでいる若者たちが、明るく話したり、夢に向かって努力をする姿を見ても、日本の若者たちと変わらない一面があると感じます。

ただ、改めて、どういう生い立ちでこれまで生きてきたかという話を聞くと、「本当に小さい頃から路上で寝泊まりをしていた」とか、「10歳ぐらいで親にひどい虐待を受けて家から飛び出して、それから日に一食食べるのにも苦労して、盗みをしたこともあった」とか、「薬物をなかなかやめられなくて、刑務所に入ってたこともあるんだ」といった過酷な話をしてくれるんですね。

そういった、普通の若者に見える一面と過酷な背景というギャップには、いまだに衝撃を受けます。

高田:私もそのフィリピンを訪れた時に、スラムの子どもたちに将来の夢を聞いたことがあるんですが、私たちと同じような夢を語る姿をみて「なんだ一緒じゃん」と思った後に、暮らしている環境の違いを知って、同じ気づきをしました。

国際協力に携わるうえでは、立場やバックグラウンドの違いから、なかなか現地の方々に心を打ち明けてもらえないこともあると思います。その壁を乗り越えるためにどのような工夫をしてますか?

辻本:フィリピンの路上の若者たちとは、育ってきた環境や言葉が全く異なるので、私が直接本音を聞き出すことは難しいと思っています。そこで、私たちACC21が頼りにしているのは現地の団体です。フィリピンでは、チャイルドホープという30年ほどストリートチルドレン支援に取り組む経験ある現地団体と、共同事業という形で活動に取り組んでいます。もちろん私がフィリピンで若者たちから直接話を聞く機会もあるのですが、やはり現地の子ども・若者との信頼関係を持つ、頼りになるパートナーに間に入ってもらうことは大切だと思います。

高田:信頼関係を築くにあたって、現地の団体との協働が大切なステップだということがわかりました。次に岩井さんにお伺いしたいのですが、韓国の若者と交流することの意義についてのエピソードやご自身の考えを教えてください。

岩井:はい。日韓みらいスタディツアーでは、私のように日本から参加する人のほかに、現地からも韓国人の学生が一部の行程に同行してくれました。ツアーの最後に、同行してくれていた学生たちの所属する大学で、ツアーを振り返る機会があって、それまで数日間過ごしてきた韓国人と日本人が話し合う時間をもちました。今振り返って思うと、その時が一番自分たちの意見を伝えて、ディスカッションができた時間だったと思います。国際課題や社会課題について、率直に思ったことや感じていることを意見交換する空間は普段あまりないと思うので、「こういう空間はすごく必要だな」と話をしながら思ったことを印象深く覚えています。それこそ、異なる文化の中で生きていますし、受けてきた教育も違ううえに、韓国と日本は支配された側と支配した側という違いもあります。だから、同じものを見た時に、違う意見を持っているわけですね。韓国の学生たちは「(歴史について)日本人は知らないことがいっぱいある」と思っていましたし、私たちも「植民地歴史博物館」に行った時に同じように感じていましたので、「知らないのが課題だよね」と素直に同意できました。さらに、「若い世代、同じ世代で話し合うことが大事だね」という共通の思いも持つことができました。そういったことが、若者たちが参画していくことの重要性なのかなと思います。

高田:若者・同世代という共通点はありながらも、国やバックグラウンドを超えて交流する経験はなかなか得られないものだと思うので、ツアーの中で率直に思ったことを意見交換できるような機会があったことはすごく価値があると思いました。

次に、国際協力で取り組む課題は、日本にいながら自分事として捉えづらいと思いますが、日本の人たちに知ってもらうための取り組みや、日本から取り組むことの価値についてお聞きしたいです。

辻本:若い方々を含め様々な世代に、ACC21が活動するアジアの課題を知ってもらいたい、というのはずっと団体として考えていることです。また個人的にも、現代は一つの国で経済や政治が完結するような世の中ではないので、『様々な国とつながって私たちは生きている』と考えると、他の国の問題も自分たちの問題として考える世の中になっていってほしいと思っています。

ACC21では、若い世代を中心にストリートチルドレンの抱える課題を知ってもらい、アクションを起こすようになってもらおうという「Take Action!」という活動にも取り組んでいますが、自分事として考えてもらう事への難しさは常に感じています。実際に現地に行くことができなくても、私たちの話を聞く、写真や映像を見る、オンラインで路上の若者と交流するなどの疑似体験を通して、少しでも問題意識を持って行動できる人が増えていくといいなと考えています。

高田:ありがとうございます。岩井さんにお伺いしたいのですが、現地を訪れて、現地の方と交流するのは大きなハードルだと思うのですが、その前にできる身近なステップは何だと思いますか?

岩井:そうですね。やはり、問題を自分事化することが大事なのかなと思います。ただ社会問題を自分事化するだけでなく、自分に身近なことを課題に繋げる力が必要だと思います。例えば、私が韓国のスタディツアーに参加したのは元を辿ればk-popが好きだからです。自分が好きなことの裏にある問題や課題に目を向け、好きなことを入り口に問題を自分事化していくことがキーになると思います。そういった意味では、どんな経験や興味も課題解決に一歩繋がる素材だと思っています。

パネルディスカッションの後は参加者も交えた交流が行われ、世代を超えて活発な意見交換が行われました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。